禁止反悔原则是民法诚实信用原则的一种体现,为了合理平衡专利权人与社会公众的利益,避免专利权人“两头得利”。通常认为禁止反悔原则是对在侵权认定时适用等同原则的限制,避免专利权人在侵权程序中过分扩张保护范围[1]。

禁止反悔原则的法律基础为最高人民法院发布的两个司法解释中的条款:

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(“司法解释(一)”)

第六条专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(“司法解释(二)”)

第十三条权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

(1)修改权利要求导致放弃部分保护范围

在澳诺(中国)制药有限公司与湖北午时药业股份有限公司侵犯发明专利权纠纷案中[2],涉案专利申请公开文本明确记载,可溶性钙是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。可见,葡萄糖酸钙和活性钙是并列的两种可溶性钙。

被诉侵权产品药物中使用的是葡萄糖酸钙。专利权人澳诺公司在申请过程中根据专利审查员的意见对权利要求书进行了修改,将独立权利要求中的“可溶性钙”修改为“活性钙”,此种修改是为了克服得不到说明书支持的审查意见。最高人民法院认为专利在授权程序中放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案,所以不能认定被诉侵权产品中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”构成等同的技术特征,被诉侵权技术方案没有落入专利的保护范围。

(2)意见陈述导致放弃部分保护范围

在厦门实正电子科技有限公司与乐金电子(天津)电器有限公司等实用新型专利权无效、侵害实用新型专利权纠纷案中[3],最高人民法院知识产权法庭首次探索同步审理涉及同一专利的行政确权案件和民事侵权案件。

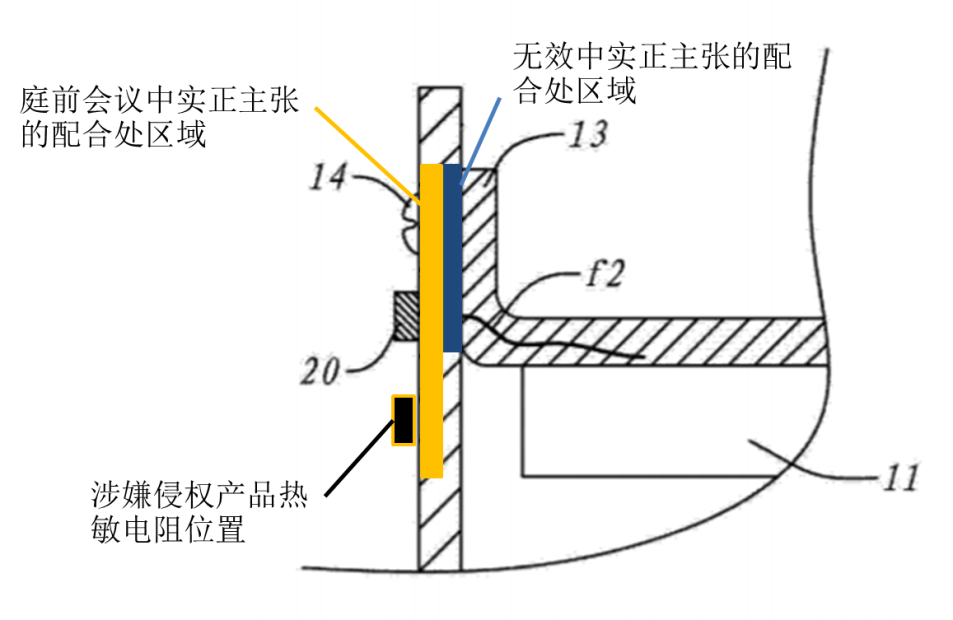

具有争议的特征之一为“该热敏元件固定于印板上的一个过温保护点,该过温保护点位于所述桥堆散热器与所述印板配合处的反面”。

被诉侵权产品的热敏元件并非设置在散热器与印板接触处的反面,而是位于与该区域距离在13mm左右的位置。无效程序中,专利权人实正公司陈述“配合处就是连接处”。

在最高人民法院组织的庭前会议中,为了使被诉产品落入涉案专利保护范围,专利权人改称“配合处应理解为桥堆散热器整体在印版上的投影区域”。最高人民法院在评述被诉产品热敏元件位置是否与涉案专利中的位置构成等同时,没有接受专利权人在庭前会议中的解释,而是基于无效程序中专利权人陈述认定保护范围。

最终认定被诉产品热敏元件位置与涉案专利中的位置不够成等同的技术特征,被诉侵权技术方案没有落入专利的保护范围。

禁止反悔原则是权利要求解释作用于等同侵权认定的具体表现。

关于权利要求解释,司法解释(二)第六条第一款规定,人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。

上述司法解释明确规定,与涉案专利存在分案申请关系的专利及其审查档案可以用于解释涉案专利。可见最高人民法院对用于解释权利要求的“内部证据”的范围上,作出了扩大解释。

此外,最高人民法院的多件司法判例也展现了最高人民法院对“内部证据”边界认定的态度。

在戴森技术有限公司与苏州索发电机有限公司侵害发明专利权纠纷案中[4],一审时索发公司提交了与涉案专利享有共同优先权的另一专利的审查档案。

二审中,最高人民法院认为该同族专利不是分案申请,不能直接适用司法解释(二)第六条的规定。但是该同族专利与涉案专利具有密切关系。据此认定了该同族专利在实质审查阶段的陈述,可以用来解释涉案专利的权利要求。

在邱则有专利战略策划有限公司与北京东方京宁建材科技有限公司等侵害发明专利纠纷案中[5],最高人民法院认为,参照司法解释(二)第六条第一款,可以结合专利权人同一时期申请的其他相关专利的说明书,来解释涉案专利的权利要求。

在无锡海斯凯尔医学技术有限公司与弹性测量体系弹性推动公司侵害发明专利权纠纷案中[6],最高人民法院也使用了专利权人关联公司在后申请的专利说明书记载的内容来佐证对涉案专利“同时观察”技术特征的理解。

在上述案件中,最高人民法院分别使用与涉案专利享有共同优先权的另一专利的审查档案、专利权人同一时期申请的其他相关专利的说明书、专利权人关联公司在后申请专利的说明书对权利要求进行解释。

作为被诉侵权人一方,对上述被最高人民法院判决确认的可用于解释涉案专利权利要求的证据应给予一定关注,争取通过解释来限缩涉案专利的保护,达到和禁止反悔原则相同效果。

[1] 北京高级人民法院知识产权法庭,《专利侵权判定指南(2017)》理解与适用

[2] (2009)民提字第20号民事判决书

[3] (2019)最高法知民终366号民事判决书

[4] (2017)最高法民申1461号民事裁定书

[5] (2018)最高法民5191号民事裁定书

[6] (2019)最高法知民终21号民事判决书