本期研究对象为比亚迪(包括比亚迪股份有限公司及其下属子公司),研究采用AutoPat全球汽车专利数据库服务平台,检索截止日为2019年3月8日。

一、全球专利申请态势分析

如图1所示,比亚迪自1995年成立到1999年,公司处于成立初期,暂无技术储备,到2000年比亚迪才就其电动车用圆柱型碱性蓄电池技术申请了第一件专利(发明人为王传福、柯国平等人)。随着时间的推移,比亚迪的专利申请数量不断增加,并于2003年进入了快速增长期。基于前期的技术储备发酵,2003年至2008年,比亚迪的专利申请数量呈直线式增长,年度申请量由2003年的101项爆发式增长至2008年的1533项,实现了专利申请量的持续积累。随着国家大力推行新能源汽车,2009年至2015年,比亚迪专利申请量保持在较高的水平,年度申请量平均在1200项左右。在智能网联汽车发展浪潮的推动下,以及进军轨道交通领域,比亚迪2016年的专利申请量有2139件之项。由于先申请后公开的专利制度,在图1中于2017-2018年所呈现的比亚迪的专利申请量下降趋势并不能代表其实际申请趋势,根据目前公开的数量来看,能够预见2017年、2018年的专利申请数量也会稳步上升。上述申请态势也印证了比亚迪创新保护从持续积累、质量提升、专利布局到挖掘价值专利的发展历程。

产品未动,专利先行。如图2所示,创立初期,比亚迪就对海外市场进行了专利布局,2000年,比亚迪按照专利合作条约(即PCT)递交了第一件国际专利申请,随着时间的推移,比亚迪逐渐加大PCT专利申请力度,国际专利申请数量快速增长,2016年的国际专利申请量已高达131件。在尚未全部公开的情况下,2017年的国际专利申请数量已有238件,2018年则有84件。比亚迪PCT专利申请呈指数式增长,可见其对海外市场的专利布局十分积极,知识产权战略高度具有前瞻性。

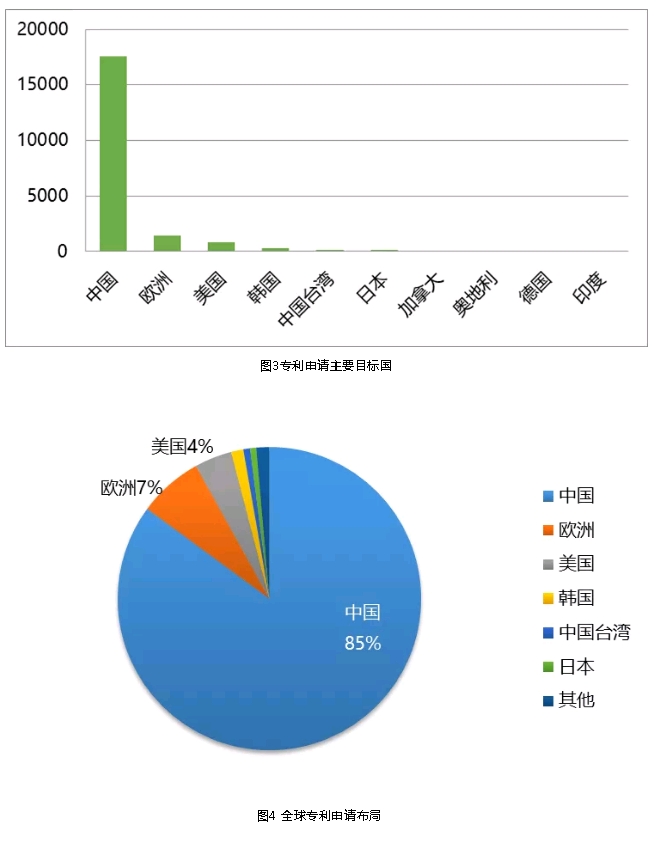

图3、4为比亚迪全球专利布局,可以看出,作为中国本土企业,中国仍然是比亚迪专利申请的重点目标国,其次分别是欧洲、美国、韩国、中国台湾和日本,在加拿大、奥地利、德国、印度等也有部分专利布局。其中,在海外市场中,比亚迪非常重视欧洲和美国市场,在欧洲和美国分别布局了大量专利。

二、国内专利申请分析

1、申请态势分析

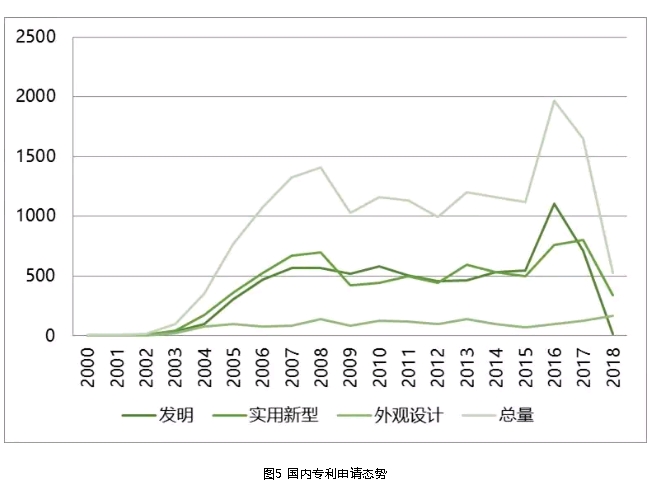

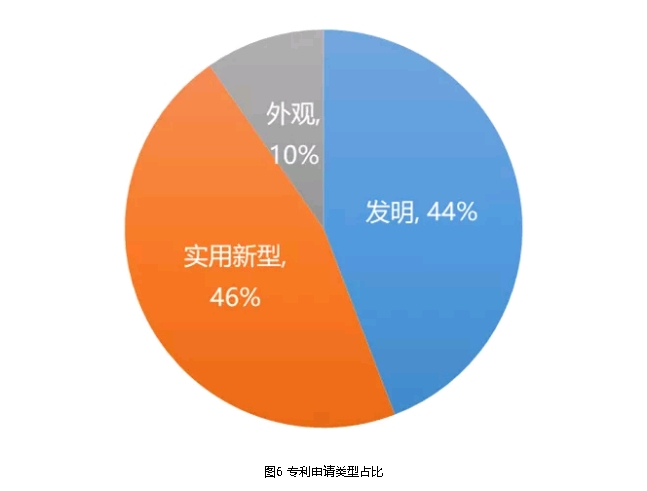

如图5所示,比亚迪在国内的专利申请中,发明和实用新型专利申请增长态势与专利申请总量的增长态势保持一致。而发明和实用新型基本保持同步增长,2009年发明专利申请量首次超过实用新型,2016年比亚迪加大研发力度,发明专利的申请量再创新高,而外观设计专利申请一直保持在较低的水平。如图6所示,从总量上来看,发明专利申请量占国内申请总量的44%。随着技术的储备发酵,比亚迪的研发技术水平逐渐提高,技术构成逐渐优化。

2、发明专利授权率分析

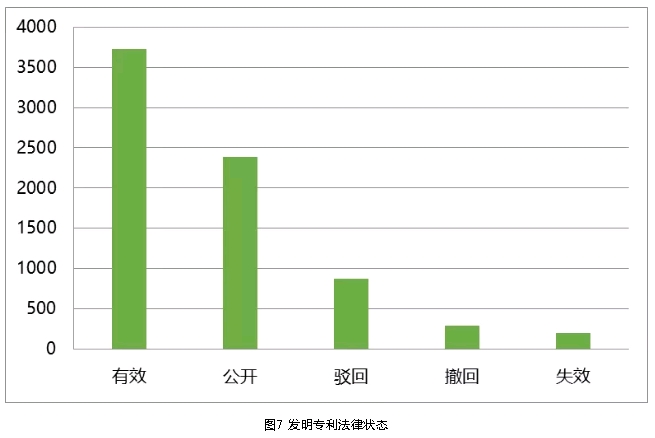

比亚迪发明专利法律状态情况如图7所示,其中50%以上的发明专利均为有效状态,30%左右的发明专利申请处于公开状态。根据发明专利授权率计算公式:

发明专利授权率=(有效量+失效量)/(总量-公开量)

计算得到比亚迪发明专利授权率为77.12%。如此高的发明专利授权率反映了比亚迪强大的技术创新实力。

3、主要发明人分析

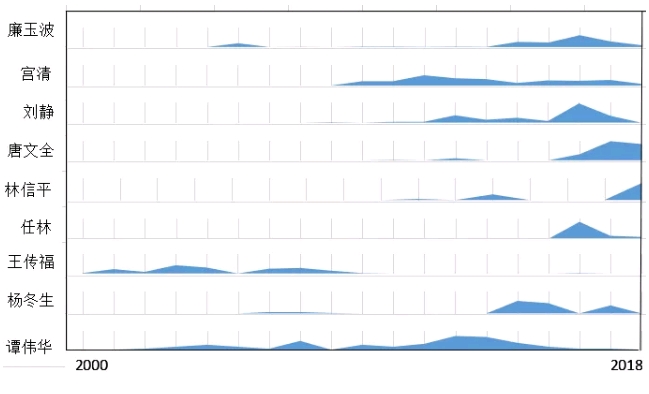

作为第一发明人,比亚迪专利申请量前十位的发明人在比亚迪的技术生涯如图8所示。按照技术生涯特点,发明人可分为三种类型,第一类以比亚迪公司董事局主席王传福为代表,早期致力于技术研发,从2000至2009年每年均有大量专利申请,后期主要精力用于公司管理工作,从2010年至今几乎没有专利产出,基本淡出公司的研发工作。第二类以宫清、刘静、唐文全、林信平、任林为代表,属于技术研发层的后起之秀,从2010年至今作为第一发明人均有大量专利申请。第三类以廉玉波、谭伟华、杨冬生为代表,一直致力于技术研发工作,在比亚迪从事研发工作的时间很长,特别是谭伟华,在2002年至2018年其专利申请几乎没有间断,说明谭伟华一直致力于研发,是技术研发的核心骨干人员。

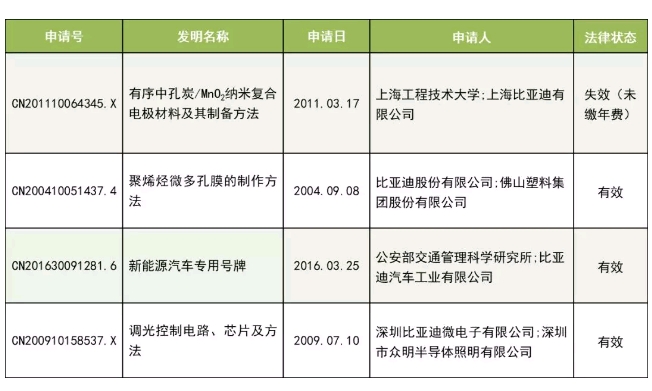

4、合作分析

在比亚迪国内的专利申请中,仅有上述四件专利申请是与他人共同申请,其余均为比亚迪公司单独申请,可见比亚迪几乎所有的研发均来自于自主创新,说明比亚迪自身具有雄厚的技术研发实力,但也不能完全排除比亚迪与他人合作研发或者委托研发对专利申请权或专利权作出约定的情况。

三、小结

比亚迪作为新能源交通领域的领跑者,一直注重技术研发,坚持自主创新,依靠其在动力电池方面的技术储备,提升企业的核心竞争力。

(来源:汽车知识产权)